|

グアムから、恥ずかしながら帰って参りました。

一見アメリカ

|

|

よく見ると |

|

常に 日本語 > 英語 |

|

治安も、まるっきり日本です。

バリ島が邪悪な島に思える。というか税関とグルの商売人がいるバリは危険も沢山あった。

|

|

よく見ると「ン」だけでなく「メ」も間違ってるが、万事こんなかんじで、英語(片言)が必要だったのはハードロックカフェだけでした。

日本の軽井沢は中国人が買い占めてるそうだが、グアムのオーナーはほとんど日本人らしい。

日本人がオーナーで、日本語がペラペラの中国人が働いてる、というケースが多いようだ。

軽井沢も近いうちに中国語だらけになるんだろうが、悪いことじゃない。

|

|

そんなややこしいこと考えずに、

この海の色!

モニターによって違うかもしれんが、

ほんまに海がこんな色です。

バスクリンではありません!

安い近いということでノーマークだったが、

グアム、大穴!!!

日本語が多すぎても問題なし!!

|

|

|

|

バリ島は、ビーチに一分もおると物売りが集まってきて大変だったが、ここは安心だ。

なんていったって、まわりにいるのは、

9割以上、日本人だ。

はっきり言って外国に来た気がしないが、

「日本にこんな美しいビーチがある」と思ったら、

グアム、大いに「アリ」ではなかろうか。

|

|

イマイチかわいくない顔の鳥と、

松っぽい植物。

|

|

平和だ。 |

|

唯一の悩みは、

僕がマンゴーアレルギーだということだ。

|

|

グアムは第二次世界大戦で焦土と化し、植物がなくなったので、古来のものはほとんどなく、アメリカが島の外から持ち込んだものばかりらしい。

沖縄や奄美大島、九州が、四国が、本州が、降伏が遅ければ焼け野原になっていた。

それが日本軍の「作戦」だったのだ。

スパイとして教育され日本軍の裏を知っていた”小野田さん(横井さんじゃないよ)”の本によると、当時の軍部の作戦とは、国の司令部を満州にひきあげて、日本国全部を激戦で焼け野原にするうちに米軍も疲れて、アメリカは民主主義の国だから戦争が嫌になるだろう、で、国が焼けてる間に国力を温存して3〜5年後に満州から逆転攻撃をしかけよう!という、ノーテンキな恐るべきものだった。小野田さんはそのためにフィリピンで「今か、今か」とスタンバイしていたのだ。

核兵器がダメなのは勿論のことだが、一方でアメリカが言うように、原爆が本土決戦を回避し戦争終結を早めたことも、当時の日本政府をおもえば事実なわけで、そこんとこもふまえて核兵器には反対しないといけないだろう。盲目的な正義こそが戦争を助長するのだ。

|

|

やはり日本語を前面に出した看板は、

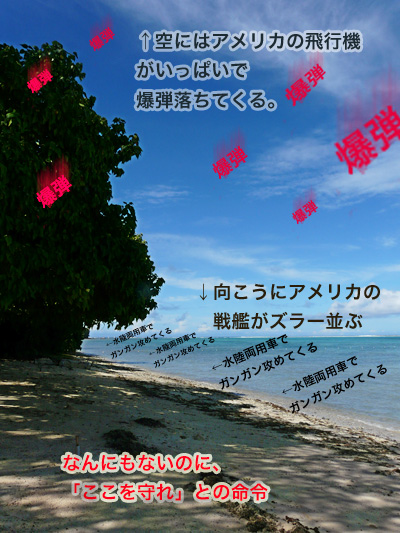

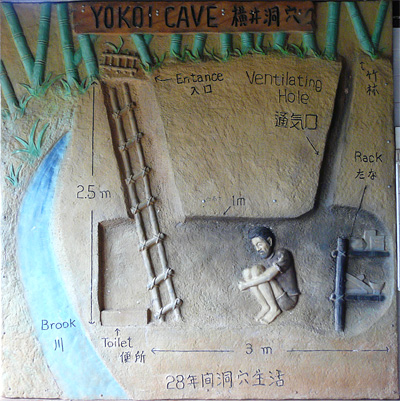

横井庄一さんが戦後の28年間を過ごした穴。

※韓国人が観光客向けに作ったレプリカらしく、本物はもう少し奥にあり、かつ台風で埋まってしまったそう?だが、その近辺であることは間違いなく、限りなく環境は酷似しているので、商売だとしてもこういう記録を残すのは良いことだし、あんまり問題ないと思う。日本では横井さんの本すら絶版になって、忘れられた存在になりかけてるんだから、本来は日本人が率先してやらないといけない仕事ではないか?

|

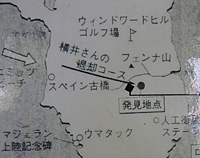

タロフォフォ川流域に広がるジャングルの

だいたいこのへん(もっと下流かも) の

|

こんなとこでエビとウナギを釣って、息を潜めながらゴキブリに囲まれて28年も暮らしてたのだ。

俺はいやだ。

|

|

グアムでの日本軍の作戦は

何もないのにビーチを

「死守せよ」のみ。

『(担当地に行って)驚いたことは、白砂にそって、点々とヤシの木があるだけで、要塞らしいものや陣地も何もなく、また大体において、そういうもの築ける地帯でもなかったのです。こんな所へ敵が上陸してきたら、ひとたまりもないぞと思いましたが、「ここ警備しろ」との命令ですから、砂浜にテントを張って一週間位いました。』

/横井庄一「明日への道」 (現在絶版)

貴方自身あるいは、子供、夫などが強制的にこのシチュエーションに立たされてることを想像してください。戦争の賛否以前の問題です。

とにかく、武器も何もないところでアメリカと戦うわけで、

連れてこられたはいいが、何もできることはなく

当然

最後の命令は 「全員玉砕!」 で

手榴弾と銃剣を持っただけの

つい先日まで一般人や学生だった

普通の 少年・青年 2万人 が次々

万歳三唱で、

「バンザーイ!!バンザーーイ!!」

と叫びながら

空から爆弾の降る中、

前方から無数のマシンガン照射をあびながら

アメリガ軍の 近代兵器 に向かって

突撃を慣行。

そら、死にます。

|

|

ちなみに、僕の茶道の先生(女性)も大阪大空襲のとき、南海の難波駅で働いていましたが、

そのとき下った命令が 「駅を死守せよ」だったそうです。

武器も何もないのに、丸腰の女性がどうやってB-29と戦うのか。

結局一面に転がりまわる2mくらいの火の玉がどれも命中せず、運良く生き延びたのですが。

|

|

|

退却(実際には指揮系統の混乱で必然的にそうなってしまった。突撃命令から逃げたのではない。) した何人かは、こうして穴の中で暮らしていて、反撃のための援軍が来るのを待っていた。

横田さんが推定するには、超大型の台風が来て酷いことになるまでは、けっこう生き残っていたのでないかと。

|

|

最後まで生き残った「お隣さん」の志知幹夫さんと中畠悟さんは歩いて15分ほどのとこにいたそうな。

千本の木(写真の木・もちろんこの木ではない・・・・と思う)の根元に穴を掘って暮らしていたようだ。

正月に会いにいって、次に、旧正月に穴をのぞいた日には、既に白骨になっていたという。

|

|

以降の8年間は、たまたま日本語のできる現地人(彼の弟と甥は日本兵に殺されている!)に発見・救出されるまで、虫だらけのとこで独りだった。

唯一の友人(横井さん本人が友人と表現)は、壁一面のゴキブリを少しでも食べてもらうために飼ってたカエル。

|

矢印が入り口。右端の竹林の中に通気穴があった。 |

|

28年、この穴の中で壁にゴキブリがびっちりの状態で住めますか?

※実際にはこれが6番目の穴・・・のレプリカ。場所も確実にちがうはずだが、横井さん本人の資料を見ても、環境的には、さすがによく似ている。そら、昭和47年に発見されて現在昭和85年。台風で滝も削れるような島で、人間の掘った穴が残っているほうがおかしい。

|

|

『(略・救出後)その話をきいた私は、そういう計画しか練れなかった、いや、緻密な計画を練る条件すら

あらかじめ与えようともしなかった日本軍の指導者の無責任、人命軽視に対して、いうにいわれぬ憤りを覚えました。

赤紙一枚で親や妻子から引き離されて、何の作戦も防備もない島へ放り出され、

あれでは死ぬべき以外に道はなく、太平洋の防波堤となって死んでいった哀れな兵隊二万あまりの痛恨を思うにつけ、

私が幾十度もの生死の境を越えて生きながらえてこれたのは、

島に眠る兵隊の魂が、たまたま生き延びた私を見守って生かし、二十八年間、隠しつづけ、

生命を支えてくれたのだと思い至るのです。

しかも私自身正直いって、もう一人で生きるのにも、体力的にも限界を感じていましたが、

友軍の魂はきっと総智を集めて「今こそ出よ」といって、あの日私を世間に押し出したのだと考えます。

なぜなら、昭和47年という年は5月の沖縄本土復帰を目前とし、日本にもこれで本当に

太平洋戦争は終わることになるのだ という時でした。

友軍の魂はそのときまで生かし、まさに時を見計らって、戦争のことなどすっかり忘れ去ったような

日本人の前に、私を出したのです。どう考えても私の考えはそこに帰っていきます。』

/横井庄一「明日への道」 (現在絶版)

横井さんの暮らしていたタロフォフォ川のタロフォフォとは、現地のチャモロ語で「明日への道」とう意味だそうです。

|

|

|